Praxisprojekte

Im sechsten Fachsemester wird es nochmals spannend und besonders praxisnah: Das Modul Praxisprojekt bringt Euch direkt in die Realität der museologischen Berufswelt. In kleinen Teams von zwei bis vier Personen arbeitet ihr eigenständig an Projekten, die Euch nicht nur fachlich und kreativ fordern, sondern auch Eure Teamfähigkeit auf die Probe stellen. Die enge Zusammenarbeit mit Museen, Vereinen und anderen Institutionen bietet diese Möglichkeit – immer mit Unterstützung eines/r betreuenden Professors/in.

Die Projektthemen entstehen entweder aus dem studentischen Praxissemester oder werden direkt von Museen, Institutionen und Vereinen an den Studiengang herangetragen. Wie vielfältig diese Aufgaben sind und mit welchen Partnern zusammengearbeitet wird, zeigt Euch unser Archiv der Praxisprojekte aus den letzten Jahren.

Praxisprojekte SoSe 2025

Raum für Bildung – Eine Ausstellung zu modernen Leipziger Schulbauten

- Betreuung: Prof. Dr. Weiß

- Teilnahmezahl: drei Studierende

In Kooperation mit dem Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft an der Universität Leipzig und dem Schulmuseum – Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig

„Architektur und Pädagogik im Dialog“ ist das Motto einer geplanten Ausstellung, die architektonische und gestalterische Ansätze moderner Schulbauten in Leipzig beleuchten soll. Vor dem Hintergrund der sich wandelnden pädagogischen Anforderungen und gesellschaftlichen Bedürfnisse stehen innovative Schularchitekturen im Fokus, die Lernprozesse, Gemeinschaftsgefühl und die Verbindung von Schule und urbanem Raum fördern. Im Rahmen eines Seminars am Lehrstuhl für Allgemeine Erziehungswissenschaft wird die Thematik inhaltlich bearbeitet und fotografisch dokumentiert.

Aufgabe des Praxisprojektes ist es, eine kleine Ausstellung mit den erarbeiteten Themen, Texten und vor allem den Fotografien zu konzipieren und zu realisieren. Die Ausstellungseröffnung soll spätestens am 5. Dezember 2025, zum Festakt anlässlich des 25. Jubiläums des Schulmuseums – Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig erfolgen. Ein Zusammenführen mit dem erziehungswissenschaftlichen Seminar im Sommersemester ist geplant; der Schwerpunkt der Arbeit im Praxisprojekt wird eher in der vorlesungsfreien Zeit bzw. im Herbst liegen – bis zum Aufbau der Foto-Ausstellung im Schulmuseum.

Inventarisierung des Nachlasses Sophie Reuschle am Museum der Stadt Borna

- Betreuung: Prof. Dr. Dr. Walz

- Teilnahmezahl: zwei Studierende

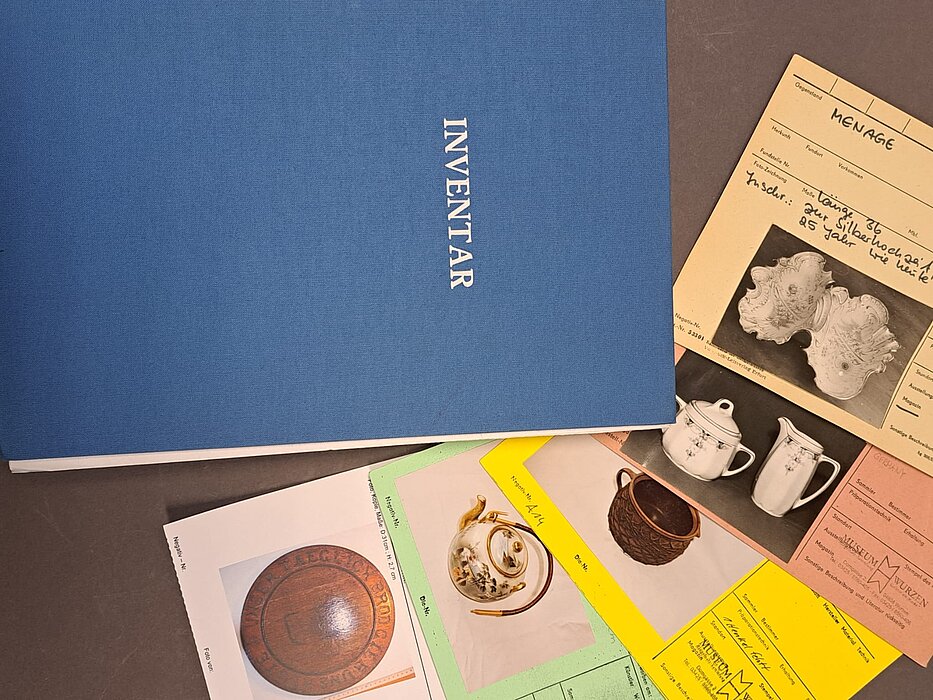

2024 konnte das Museum der Stadt Borna den persönlichen und künstlerischen Nachlass der aus Borna stammenden Autorin und Illustratorin Sophie Reuschle (1891–1982) als Schenkung erhalten. Der Nachlass besteht aus persönlichen Gegenständen, 75 Tagebüchern (1945-1978, mehr als 30 hand- und maschinenschriftlichen Manuskripten, Gemälden, ca. 30 Foto-, Postkarten und Sammelbilderalben, ca. 10 Grafik-, Zeichnungs- und Scherenschnittmappen, zahlreichen Büchern (Belletristik, Poesie, Fachbücher [u.a. viel Geologie]) und anderem. Den größten Teil machen die

Tagebücher und der künstlerische Nachlass aus. Letzterer besteht vorranging aus dem eigenen Werk von Sophie Reuschle als Schriftstellerin und Illustratorin (Zeichnungen, Grafiken, Aquarelle), aber auch von befreundeten Künstlerinnen und Künstlern.

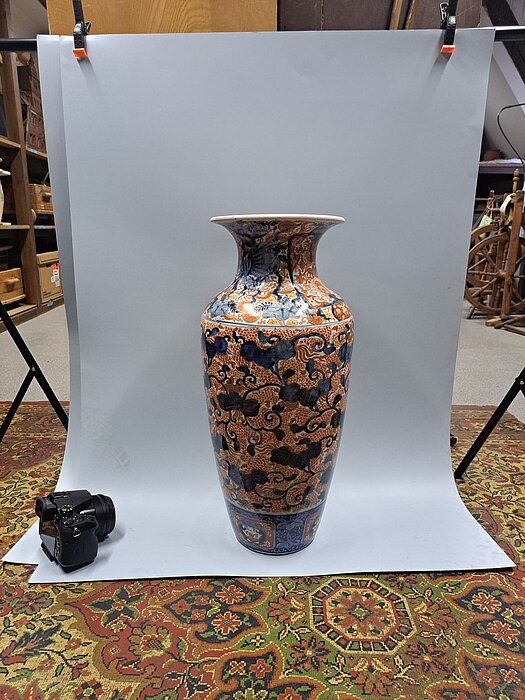

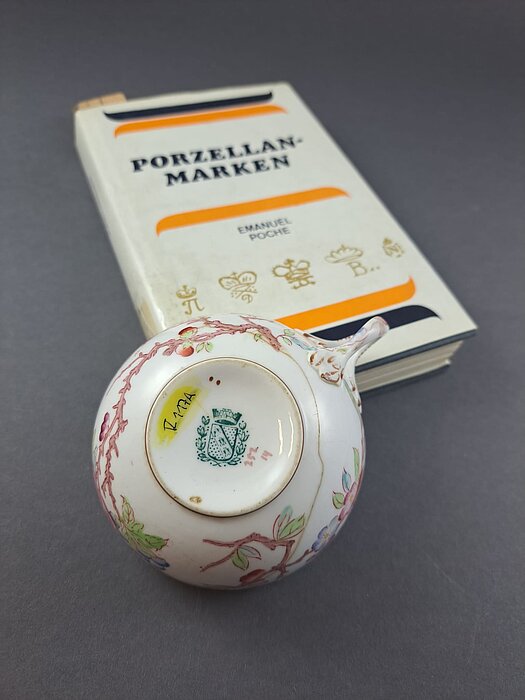

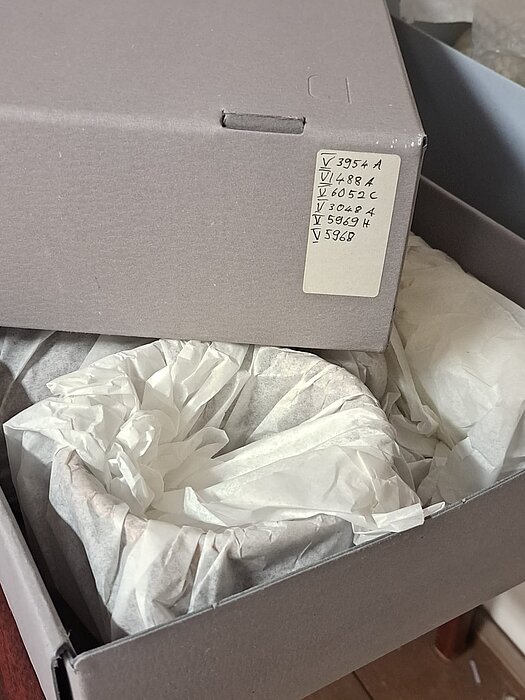

In dem Praxisprojekt soll der gesamte Nachlass inventarisiert werden. Die Erfassung erfolgt in die Museumsdatenbank Axiell entsprechend der Sammlungssystematik des Museums. Gleichzeitig sollen die anzulegenden Datensätze auch so aufbereitet sein, dass Sie für die Veröffentlichung auf der Webseite museum-digital.de tauglich sind (Ziel des Museums der Stadt Borna ist es, die gesamte Objektdatenbank auf museum-digital.de zu migrieren.). Zu den Aufgaben gehören ebenso die Objektfotografie

und -vermessung. Es handelt sich in großen Teilen um einen künstlerischen Nachlass, es gibt verschiedene Urheberinnen, Urheber von Werken, deren Unterscheidung und Zuordnung nicht immer ganz eindeutig ist; ferner sind Beschreibungen des Dargestellten zu erstellen. Ausführliche Recherchearbeiten in Bibliotheken/Archiven werden nicht nötig sein, aber die Bereitschaft dafür muss vorhanden sein.

Dokumentation der grafischen Sammlung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig im Hinblick auf drucktechnische Verfahren

- Betreuung: Prof. Dr. habil. Tripps

- Teilnahmezahl: zwei Studierende

Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig (SGM) verfügt über einen grafischen Sammlungsbestand von mehr als 30.000 Druckgrafiken, darunter Tief- und Hochdrucke. Der Herstellungsprozess der verschiedenen Verfahren bildet einen wichtigen Teil der Analyse von Grafiken - auch im Hinblick auf das Erkennen von Motiven und Techniken, um die einzelnen Werke historisch einordnen zu können.

Anfang der 2000er Jahre begann das Museum mit der digitalen Erschließung des grafischen Bestandes, dabei handelte es sich vor allem um Schnellerfassungen mithilfe der Datenbank. Durch die Erschließung großer Mengen war eine tiefe, qualitative Bearbeitung nicht möglich. Die Bestimmung der Techniken, aber auch die Datierungen sowie die Hersteller sollen im Rahmen des Praxisprojektes nachgeholt werden. Das Projekt bietet somit die Chance, verschiedene Tief- und Hochdrucktechniken unterscheiden und erkennen zu lernen. Die Studierenden werden zudem im Umgang mit der Sammlungsdatenbank APS geschult. In diesem Kontext bietet die Abteilung Dokumentation des SGM die Möglichkeit, bereits erlernte Fähigkeiten im Umgang mit Datenbanken, in den museologischen Arbeitsprozessen und der korrekten Handhabung von musealen Objekten - unter Anreicherung von referenzierten Normdaten - weiter zu vertiefen. Zusätzlich erlernen die Projektteilnehmenden verschiedene Verfahren der Objektdigitalisierung. Ziel ist es, einen Leitfaden zur Erkennung verschiedener druckgrafischer Verfahren anhand ausgewählter Beispiele aus dem bearbeiteten Bestand des Museums zu erstellen.

Zur Geschichte der Museologie in Leipzig – Sichtung und Dokumentation der archivalischen und fotografischen Quellen

- Betreuung: Prof. Dr. Weiß

- Teilnahmezahl: vier Studierende

1954 nahm die „Fachschule für Museumsassistenten“, die Vorgängereinrichtung des HTWK-Studiengangs Museologie ihren Betrieb auf. Mit Blick auf das 75. Jubiläum werden die seit langem vorhandenen und seit kurzem hinzugekommenen schriftlichen sowie bildlichen Quellen im Hochschularchiv und im Studiengang Museologie sukzessive gesichtet und dokumentiert. Nach einem Vorgängerprojekt sollen nun vor allem Studentenakten und Personalunterlagen aus DDR-Zeiten gesichtet und archivisch erfasst werden. Ggf. können bereits Unterlagen aus der Zeit ab 1992 mit aufgenommen werden – für das Nachzeichnen des Transformationsprozesses von der Fachschule für Museologie zum Studiengang an der HTWK Leipzig.

Spätere Zielperspektive ist eine Präsentation zur Geschichte des Studiengangs bzw. der Museologie in Leipzig, die in diesem Projekt bereits angedacht werden kann.

Konzeption eines Vermittlungsformates zu Quellen jüdischen Lebens in Leipzig

- Betreuung: Prof. Dr. Weiß

- Teilnahmezahl: drei Studierende

Zum Themenjahr „Tacheles. Jahr der Jüdischen Kultur in Sachsen 2026“ ist ein vielfältiges Programm geplant – darunter eine App, die auf der Grundlage von jahrelangen Recherchen das jüdische Leben in Leipzig Anfang der 1930er Jahre vielfältig erfahrbar machen will. Das Jüdische Adressbuch von 1933, Meldekarteien und Grundbücher sowie Gestapo-Akten sind dafür statistisch ausgewertet worden.

Begleitend ist ein Vermittlungsformat geplant, dass diese intensive Forschungsarbeit in weiterer Hinsicht nutzbar machen soll. Ein pädagogisches Angebot – insbesondere für Schulklassen – ist zu entwickeln, dass die Arbeit mit den historischen Quellen zu jüdischem Leben in Leipzig vorstellt und zur Bearbeitung anregt. Als Einsatzorte und Projektpartner sind das Kultur- und Begegnungszentrum »Ariowitsch-Haus« e.V. und die Anne-Frank-Shoah-Bibliothek der Deutschen Nationalbibliothek geplant. Das Angebot könnte aber auch an Schulen ausgeliehen werden und damit flexibel funktionieren. Aufgabe des Projektes ist, die Inhalte zu konkretisieren, Dokumente und Fotografien auszuwählen und in ein didaktisches Format für historische Bildungsarbeit einzubinden, das für Vermittler*innen der genannten Institutionen sowie für Lehrkräfte funktioniert. Optional sollte der „Prototyp“ mit einer Schulklasse erprobt werden.

Das Projekt wird von Seiten der Projektpartner für die App, Michael W. Schönemann und Prof. Dr. Rainer Vor, mit betreut.

Inventarisierung von Mappenwerken im Museum der bildenden Künste, Leipzig

- Betreuung: Prof. Dr. habil. Tripps

- Teilnahmezahl: zwei Studierende

Im Zusammenhang mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Leipzig 2010/11 wurden sämtliche Kunstwerke im MdbK z. T. nur mit einer Notinventarisierung (stark fehlerhafte Einträge, z. T. nur Inventarnummern) elektronisch erfasst. Das betrifft vor allem sämtliche druckgraphischen Mappenwerke in der Graphischen Sammlung mit ca. 10.000 Blättern (19.–21. 3 Jahrhundert). Die Einträge für diese Blätter in die Museumsdatenbank (BeeCollect prof.) sind am Original mithilfe der handschriftlichen Inventare/alter Karteien, Dokumente usw. umfänglich zu korrigieren und zu ergänzen. Die Arbeitszeit kann werktäglich individuell eingeteilt werden – selbstverständlich nur in Abstimmung mit dem MdbK.

Webpräsenz und Social Media – Öffentlichkeitsarbeit für den Studiengang Museologie

- Betreuung: Prof. Dr. Weiß

- Teilnahmezahl: vier Studierende

Die digitale Transformation hat alle Bereiche erreicht – auch die Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit von Studiengängen. Aufgabe des Praxisprojektes ist es, eine angemessene Weiterentwicklung der MUB-Webseite (www.htwk-leipzig.de/museologie) mit neuem Content zu verbinden. Wesentlicher Bestandteil des Projektes ist zudem die aktive Betreuung der Social Media-Kanäle des Studiengangs, insbesondere auf Instagram. Bei beiden digitalen Formaten gehört die Kontaktaufnahme zu Kommiliton*innen und Alumni*ae und die Beschaffung von geeignetem Fotomaterial zu besonderen Events des Studiengangs dazu.

Der Vorteil: die Flexibilität ist bei diesem Projekt groß, dafür müssen bis zum Ende des Wintersemesters die Webseite sowie die Social Media-Beiträge betreut werden. Eine Schulung mit dem Content Management System Typo 3 ist gewährleistet. Unterstützung ist durch das Veranstaltungsmanagement der Fakultät Informatik & Medien gegeben.